隨著 Google 在搜尋結果中導入AI Overviews(AI 摘要)功能,全球數位行銷與 SEO 領域掀起巨浪。所謂 AI Overviews,指的是利用生成式 AI,直接在搜尋結果頁頂端給出對使用者查詢的即時解答。這項技術於 2024 年 5 月在美國率先上線,如今已逐步擴展至全球(台灣地區亦已開放)。對 SEO 專家、內容創作者與網站經營者而言,一個迫切的疑問隨之而來:當使用者在搜尋頁面最上方就獲得滿意答案,他們還會點進我的網站嗎?本文將系統性分析 AI Overviews 的運作原理與和傳統搜尋結果的差異,評估其對 SEO 生態的衝擊,並針對各產業提出觀察。同時,我們彙整國內外 SEO 領袖的觀點,最終提出企業在 AI Overviews 時代重新布局 SEO 的具體策略建議。

一、AI Overviews 的技術定義與運作方式

1. AI Overviews 是什麼?

AI Overviews 是 Google 搜尋的一種新型結果呈現方式,透過生成式人工智慧模型為用戶的查詢產生即時摘要。當使用者輸入問題後,Google 的 AI 會即時分析網路上大量相關內容,綜合多個來源來「拼湊」出一段條理分明的回答,直接顯示在搜尋結果頁最頂端。這段 AI 生成回答常以段落、項目清單或表格等形式呈現,宛如一篇迷你文章,可涵蓋定義、步驟、比較等資訊。與傳統精選摘要(Featured Snippet)不同,AI Overviews 並非直接擷取單一網頁的片段,而是由 AI 模型整合多個來源後重組生成的新內容。因此,其答案更具綜合性、也更長,更像是人類撰寫的摘要。

2. 與傳統精選摘要的差異(AI 摘要 vs. 精選摘要):

- 生成原理: 傳統精選摘要從單一網頁擷取片段作答,AI Overviews 則透過大型語言模型(LLM)對多個搜尋子結果進行“Query Fan-out”(查詢擴散傳遞功能)檢索,再由 AI 綜合各方資訊生成答案。Google 表示其定製的 Gemini 生成模型具備多步推理與規劃能力,能將搜尋系統的知識庫結合生成式AI 來提供更智慧的回覆1。簡單說,AI 摘要可以理解為Google 讓 AI 幫你蒐集並組裝答案。這讓 AI 摘要能處理比精選摘要更複雜的多面向問題。

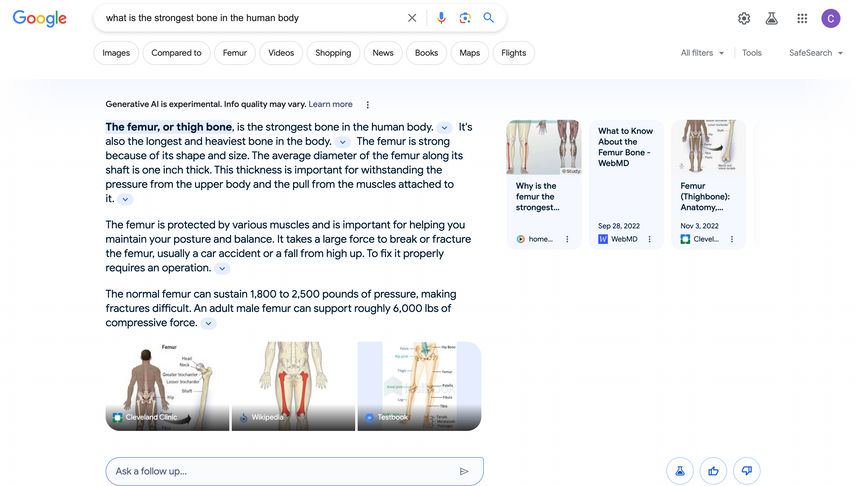

- 資訊來源與引用: 精選摘要通常只引用單一來源(在回答文字下方附上該頁面的連結)。相較之下,AI Overviews 通常在摘要內容下方或側邊展示多個「來源卡片」(link cards),每張卡片代表一個參考網站並可點擊2。例如,使用者查詢「What is the strongest bone in the human body?(人體最堅固的骨頭是什麼?)」時,AI 摘要上方直接給出骨頭名稱及解釋,下方列出 Cleveland Clinic、維基百科、WebMD 等提供資訊的網站卡片,供使用者點擊進一步閱讀。

- 這些來源卡片確保AI生成內容的可靠性,同時也為網站保留了一定的曝光機會。值得注意的是,AI 摘要有時也會在內容中直接引用來源(例如引號或列出出處名稱),但據觀察只有約12%的 AI 摘要明確標示品牌來源,超過一半的內容引用未顯示明確出處。這點引發內容版權與品牌能見度的討論,下文將詳述。

- 呈現版面: 傳統搜尋結果是列表式的藍色連結,精選摘要是一段高亮文字。AI Overviews 則佔據搜尋頁頂的大型區塊,常以淡色底紋顯示,有別於廣告且有“Generative AI”標示。AI 摘要的內容篇幅通常更長、格式更多樣(可包含段落、要點、表格甚至圖片)。例如,對複雜問題「最佳科技新創城市(兼顧低生活成本)」的查詢,AI 摘要可能列出多個城市的比較表格。此外,使用者在 AI 摘要下還可能看到一個追問方塊(「Ask a follow up」),點擊後可進入對話模式(AI Mode)與 AI 進行後續提問3。換言之,AI Overviews + AI 對話模式結合,讓 Google 搜尋變得更具交互性。

- 觸發條件與頻率: Google 表示只有當 AI 摘要對使用者有額外助益時,系統才會觸發顯示,因此 AI Overviews 並非每次搜尋都出現4。早期實驗中,SGE(AI 摘要測試版)曾在高達60%以上的查詢中出現,引發版面壟斷疑慮5。不過在正式推出後,Google 降低了觸發頻率;2024 年6月美國地區 AI Overviews 出現率估計低於15%6。隨著AI技術調整及國際擴展,AI 摘要出現比例逐漸提高:2024年第四季已達42.5% 的搜尋結果中出現 AI 摘要,比前一季增加8.8 個百分點7。這表示越來越多的搜尋(特別是資訊意圖關鍵字的查詢)正受到AI摘要的影響。

下表總結了 AI Overviews 與傳統搜尋結果的一些主要差異:

比較項目 | 傳統搜尋結果 (含精選摘要) | AI Overviews (AI摘要) |

答案來源 | 搜尋結果列表,由演算法排序單一頁面摘要 | AI 綜合多個來源即時生成答案 |

呈現位置 | 頁面上方的精選摘要或一般結果列表 | 頁面最頂端大型摘要區塊 |

內容形式 | 簡短文字(摘錄原文片段) | 詳細段落、列表、表格等整合內容 |

引用方式 | 附上一個來源頁面的連結 | 顯示多個來源卡片,可含來源名稱與縮圖 |

互動性 | 無(僅供點擊鏈接) | 可點擊追問進入對話模式,AI 持續回答 |

典型觸發查詢 | 單一明確問題或名詞(精選摘要) | 複雜、多步驟、多面向的問題為主 |

對SEO的影響 | 取得精選摘要可大幅提高CTR | 可能降低點擊量,但提供品牌曝光新途徑 |

(資料來源:Google 官方部落格、Search Central 說明、業界觀察)

3.AI Overviews 的生成機制與工作流程:

當一個查詢觸發 AI 摘要時,Google 背後會執行多重步驟:首先,搜尋引擎針對查詢進行「擴散式檢索」(query fan-out),即自動拆解成多個相關子查詢,在不同子領域尋找資訊8例如前述「最佳新創城市」的問題,AI 可能分別搜尋「新創城市排名」「生活成本比較」「科技產業集中城市」等子主題,以獲取全面資料。接著,Google 的 AI 模型(如 Gemini 搜尋專用版)對蒐集到的內容進行多步推理與判斷,篩選出可靠資訊片段9。AI 模型再將這些資訊以類似「書面摘要」的方式組織語句,產生最終的回答內容。整個過程發生於瞬間,因此對用戶而言,彷彿 Google 直接就“想出”了答案。

生成過程中,AI 模型也同步識別支持內容的網頁。Google指出,這種流程讓 AI 摘要能夠顯示比傳統搜尋更廣泛多樣的連結來源10。在答案生成的同時,系統會將相關的來源頁面作為卡片顯示出來,供用戶點擊深入閱讀。因此,理論上 AI Overviews 不僅沒有排斥內容提供者,反而提供了更多網站曝光的“新入口”。Google 強調,早期實驗數據顯示,AI 摘要中的鏈接卡片獲得的點擊率,往往高於該頁面作為一般搜尋結果時的點擊率11。也就是說,如果你的內容被AI摘要引用,使用者點擊進站的機率可能比傳統排名更高。當然,這項說法目前仍具爭議,我們將在後文討論實際流量數據。

從結果看,AI Overviews 是 Google 搜尋從「提供選擇」走向「直接給答案」的重要里程碑。它結合了人工智慧的強大歸納能力與Google龐大的索引資訊,在方便使用者的同時,也重新定義了搜尋流量的分配格局。以下章節,我們將深入探討這對 SEO 帶來的衝擊。

二、SEO 衝擊分析

1.自然搜尋點擊率(CTR)的下降與零點擊趨勢

1. 自然搜尋點擊率(CTR)的下降與零點擊趨勢

AI 摘要最直接的影響,就是用戶不再需要點擊也能獲得答案,導致自然搜尋結果的點擊率下滑和「零點擊搜尋」(Zero-Click Search)現象更加普遍。所謂零點擊搜尋,指使用者在搜尋結果頁上已得到解決,不需點擊任何網站連結。根據 SparkToro 創辦人 Rand Fishkin 的研究,早在 AI 摘要推出前,Google 上已有超過一半的搜尋以零點擊結束;隨著 AI Overviews 的普及,這個比例勢必繼續攀升。最新的 2024 年資料顯示,美國地區將近 60% 的網頁搜尋在沒有任何點擊的情況下就已完成12。市場研究機構 Gartner 甚至大膽預測:到 2026 年傳統搜尋引擎導向網站的流量將再下降 25%。可見零點擊正迅速從趨勢變為常態。

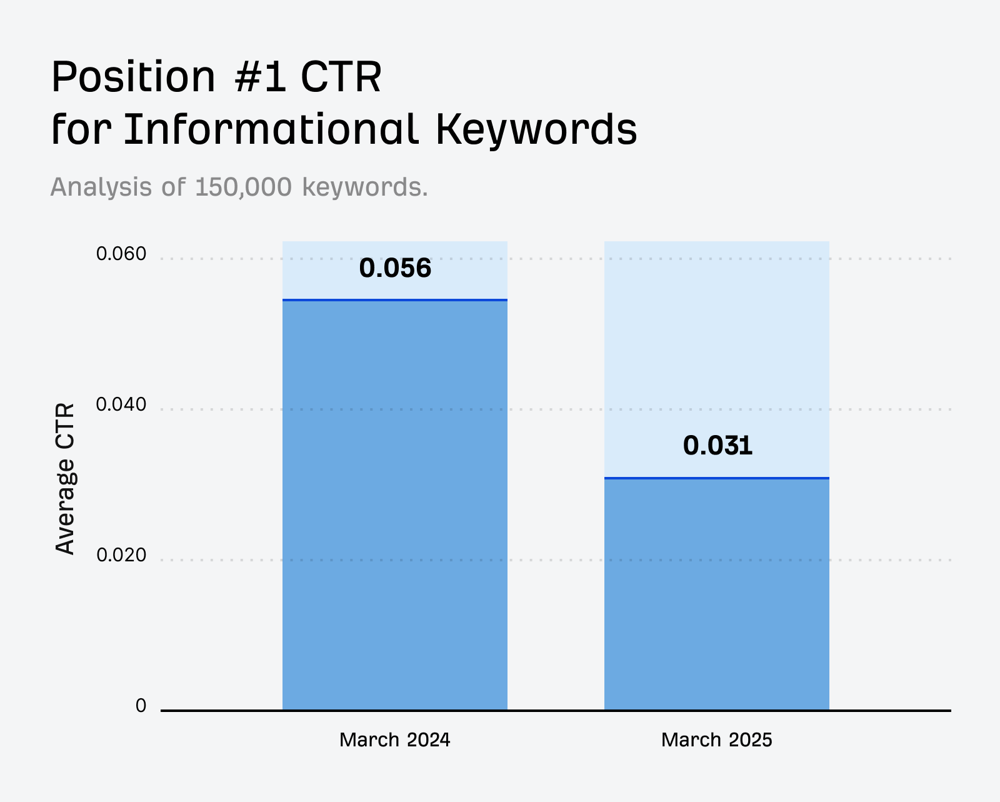

上圖:AI Overviews 導致搜尋結果點擊率驟降 – 針對資訊型關鍵字的 Ahrefs 研究顯示,Google 首位結果的平均點擊率從 2024 年3月的5.6%大幅下滑至2025年3月的3.1%13。此數據印證了 AI 摘要出現後,使用者更傾向不點擊即可滿足資訊需求。

業界多項研究已量化了 AI 摘要對自然點擊率的衝擊。根據 Ahrefs 在 2025 年發表的分析,當搜尋結果中包含 AI Overview 時,第一名結果的平均CTR下降了約34.5%14。該研究比較了30萬個關鍵字在有無 AI 摘要情況下的點擊率,發現有AI摘要時首位CTR僅2.6%,遠低於預期的4.0%15。Search Engine Journal 亦報導,隨著 AI 摘要在2024年 Q4 顯示比例攀升,資訊型查詢的整體點擊率顯著下滑:針對包含 “what/when/where/how”等字眼的問題查詢,桌機端前四名結果的合計CTR下降了 7.3 個百分點16。換言之,即便網站頁面維持高排名,也可能因頁首的 AI 答案而大幅分流走用戶注意力。

此外值得注意的是,哪些類型的查詢最容易變成零點擊?一般而言,簡單事實查詢、定義型問題、以及操作教學等,最可能被AI直接回答。例如「台灣最高峰是哪座?」「通貨膨脹是什麼意思?」「如何綁領帶溫莎結?」這類一句話就能解決或幾步驟能說清的問題,AI 摘要通常給出直接解答,使用者自然無需再點進網站。相反,複雜決策型查詢(如「哪款筆電最適合大學生?」「今年投資哪支基金好?」)雖然AI也會嘗試回答,但由於牽涉個人偏好與多重條件,使用者往往仍需要參考詳細資料或比較,點擊網站的可能性相對存在。Google 自己的數據稱,AI 摘要目前傾向在那些「能帶來額外價值」的查詢中出現——這通常就是資訊量大、傳統SERP需要點很多連結才能拼湊答案的情境。在這些情境下,AI 摘要一次滿足多項資訊需求,也就最大程度降低了用戶逐一點擊搜尋結果的必要。

2.零點擊搜尋對品牌能見度與內容行銷的影響

對網站經營者而言,流量下降固然令人憂心,但零點擊時代更深遠的影響在於:衡量成功的傳統SEO指標正在弱化。以往我們重視 Google Search Console 裡的點擊率 (CTR),視其為關鍵KPI;然而在 AI Overviews 時代,排名再高也不保證點擊,CTR 黃金指標光環褪色。第一名的位置被 AI 摘要擠到下方,「眼球」大量被頂端AI答案吸走。這意味著過去依賴搜尋流量導入的內容行銷模式將受到顛覆:網站辛苦產出的內容,可能更多在 Google 上被“看完”,而非在自家網站上閱讀。媒體觀察者將此形容為 Google 正在蠶食內容創作者的價值——因為當使用者不離開 Google 就獲取資訊時,網站喪失了曝光品牌、展示專業、進行轉化的機會。

然而,也有觀點指出零點擊未必等同零價值,只要策略得當,曝光本身也能轉化為價值即所謂「零點擊經濟」,即便使用者不點擊網站,透過搜尋結果上的呈現,我們仍可在搜尋端完成說服。舉例而言,當某品牌的內容被AI摘要引用並以品牌名稱標註時(例如「資料來源:某某公司研究報告」),這本身就在使用者心中建立了專業背書。日後使用者可能直接搜尋該品牌,或在需要相關服務時優先考慮這個名稱。因此,企業需要開始關注新的指標來反映品牌影響力,例如:SERP曝光量(你的網頁出現在搜尋結果中的次數)以及品牌關鍵字搜尋量(多少人直接搜尋你的品牌/公司)。這些指標比起點擊率,更能體現使用者心智中你的地位。例如,如果發現某頁面雖然點擊降低,但曝光依然頻繁且品牌搜尋量提升,或許表示你的內容在AI摘要中露出並引起用戶注意,只是他們是透過品牌關鍵字找上你。

不過,目前品牌能見度受損仍是一大隱憂。Fishkin 等專家批評,Google 的 AI 摘要並未充分凸顯內容來源的品牌,很多時候只是列出幾個不起眼的連結卡片,甚至有些資訊直接顯示卻不註明出處。他直指:「我們的內容被學走,卻沒被標記來源,這不是 SEO,而是資料掠奪。」從內容行銷角度看,如果辛苦建立的內容價值無法和品牌形象綁定呈現,那等於是替 Google 和AI做了嫁衣。特別對於依靠內容塑造權威形象的企業(如專業諮詢、醫療知識網站等),如何在 AI 摘要中保留品牌印記是一大挑戰。

Search Ads 與其他影響:

值得一提的是,AI 摘要的出現不僅衝擊自然結果,對 Google 自身的商業模式——關鍵字廣告(Search Ads)——也帶來變數。AI 摘要常將用戶的注意力從廣告和有機結果都吸引走。有分析指出,若用戶直接從 AI 答案獲取資訊,他們連點廣告的機會也減少,這可能是 Google 權衡AI摘要顯示頻率的原因之一。在早期測試期間,Google 曾嘗試在 AI 摘要中插入廣告或贊助連結的方式來平衡收入。截至目前,廣告依然以清楚標示的形式出現在AI摘要周圍(如頁面最上方或摘要下方),Google 保證付費結果與自然結果仍有明確區隔17。未來,Google 極可能持續優化AI摘要中的廣告呈現方式,以達成用戶體驗與營收的平衡。

整體而言,AI Overviews 對 SEO 生態的衝擊可以總結為:流量分配自網站轉向搜尋頁面。使用者更滿足於Google提供的直接答案,導致自然流量下滑,但同時SEO戰場從網站延伸到了 Google SERP 上。接下來,我們將具體分析不同類型網站在這波變革中的挑戰和機會。

三、各產業影響比較

AI 摘要對各類網站的衝擊並非一刀切,不同行業因內容性質和使用者行為模式的差異,受到的影響程度也不同。以下針對電商、媒體、專業服務、部落客等類型,分析 AI Overviews 帶來的實際挑戰:

1.電子商務網站(電商):

對線上零售與電商平台而言,AI 摘要既是威脅也是新機會。調查顯示,約有 16% 的電商類查詢現在會觸發 AI 摘要,佔該領域搜尋量的13%18。例如用戶搜尋「2025 年性價比最高的手機」這類查詢時,AI 可能直接以表格列出幾款熱門手機及其價格、評分比較,而非讓用戶自己點進各電商頁面。令人驚訝的是,AI 摘要所引用的產品資訊有80%並非來自原本排名靠前的網站19。Onely 創辦人 Bartosz Góralewicz 分析了2.5萬個電商查詢後指出:傳統SEO排名第1-3位的頁面,被選入 AI 摘要做來源的機率僅約8%20。換言之,你電商網站就算做到排行榜首,也只有極小機率出現在AI摘要裡;Google 的AI經常抓取的是其他非排名頁面的商品數據。

這反映 Google 在電商搜尋上採取了一種「加速用戶體驗」的策略,而非總結現有的排名結果。著名國際 SEO 顧問 Aleyda Solis 指出,針對商品相關查詢,Google 的AI摘要更傾向直接呈現使用者「下一步想看到的資訊」——例如商品列表、規格比較、庫存/價格等,而跳過傳統上那層分類頁、評測文、購買指南等中間結果21。對使用者而言,這節省了時間;但對電商業者而言,意味著如果你的產品資料沒有被AI選中,使用者可能根本看不到你的存在。尤其是中小電商,原本可能透過精心撰寫的購買指南或部落格文章在 SEO 排名中勝出,現在這些內容卻可能被AI略過,直接以較大型通路的資訊來回答。

電商業者面臨的挑戰在於:如何讓自家產品資訊成為 AI 摘要的來源?答案之一是結構化數據優化與內容全面性。由於AI會擷取網路上的產品資料,如規格、評價、價格等進行整理,確保網站使用完整的 Schema 結構化標記(如 Product、Review、Offer 等)可提高 AI 理解和調用你資料的機率。此外,提供權威且獨特的內容(例如專業評測、購買建議)仍然重要,因為AI不只抓數據,還可能引用專家的觀點。如果你的內容在產品領域具有深度且獲得很多反向連結,AI模型會視其為可信來源,進而納入摘要。電商可行的對策部分我們在後續章節詳述,但核心在於:讓AI知道你的產品、並相信你的內容。

當然,電商領域也並非全然受損。AI摘要同時可能創造新流量入口:例如使用者透過AI提供的產品比較決定購買某商品時,很可能點擊AI提供的商家連結完成購買。如果你的鏈接在其中,轉化率反而可能更高。Aleyda Solis 也提供了一份 AIO 風險評估表,幫助電商衡量 AI 摘要對自身流量的衝擊並找到優化機會22。總結來說,電商網站需迅速適應這種「由AI主導推薦」的搜尋模式,否則就可能在使用者決策流程中被邊緣化。

2.線上媒體與內容出版:

以廣告或流量變現為主的媒體網站,或許是 AI Overviews 時代的最大輸家。正如SEO專家 Mic King 所警告的:「靠內容、靠搜尋流量變現的媒體,恐怕會成為AI搜尋時代的最大受害者,必須盡快分散風險」。傳統媒體與內容農場過去仰賴在熱門話題、知識類查詢中排名來獲取大量曝光和廣告點擊。但現在 Google 不僅已收錄了媒體辛苦編寫的內容,更透過AI改寫、拼湊成自己的答案,插入廣告,再把原本媒體的排名擠到頁面底部。簡而言之,Google 正用 AI 硬生生搶走媒體網站原本的飯碗。這對高度依賴流量變現的出版業是沉重打擊。

實際例子如維基百科、新聞媒體的內容,以往常佔據大量搜尋流量。現在用戶問「某人物出生年份」「某事件原因」這類問題,很可能AI摘要直接給出答案,引用了維基或媒體資訊而用戶無需點擊。媒體不但失去該頁廣告曝光,更慘的是用戶甚至不知道這資訊來自哪家媒體,自然無法深化品牌印象。這對媒體最大的風險在於:過去僅靠賣眼球(流量)過活,如今眼球被AI吸走,等於直接與Google爭飯碗。然而殘酷的是,Google 本身仍是媒體最大的流量來源——也就是裁判又是金主。媒體既無法離開Google,卻又被其分走利益,陷入兩難。

面對這困局,許多媒體開始探索對策:

- 內容付費牆與訂閱: 減少對廣告的依賴,轉向訂閱收入模式。畢竟AI無法讀取收費牆後的內容,這部分價值不會被Google輕易拿走。

- 深化獨家與深度報導: AI摘要偏好「已有定論」的資訊型內容,對需要分析判斷、深度調查的報導還無法完全取代。媒體可強化深度內容,打造獨家權威形象,讓AI難以取代其價值。

- 多元分發平台: 降低對Google搜尋流量的絕對依賴,改通過社群媒體、電子報、App推播等直接觸達讀者。建立忠誠讀者社群,即使搜尋流量下降,仍有穩定受眾。

- 要求更明顯引用: 產業組織可能與Google協商,要求AI摘要明顯標示內容來源,加強品牌曝光。但短期看這取決於Google意願,目前只能被動適應。

總之,媒體業者需要未雨綢繆:在 AI 帶來的搜尋流量寒冬下,加速商業模式轉型,挖掘自身不可被輕易取代的價值領域。

3.專業服務網站(如醫療、法律等):

此類網站多提供專業知識內容,以建立權威信任並引導讀者最終成為客戶(如預約門診、法律諮詢)。AI 摘要對其影響呈現兩面性:一方面,許多一般知識型提問(症狀查詢、法律定義等)現在被AI直接回答,用戶可能不再點擊專業網站的文章。另一方面,這些領域屬於 Google 定義的 YMYL (Your Money or Your Life) 類型,涉及健康、財務、法律等重大決策,Google 對 AI 回答的品質要求更高。據報導,Google 對醫療健康、金融投資等風險高的領域加強了AI答案的安全防護措施,努力確保內容準確無虞,避免錯誤建議。這意味著,AI摘要在這些領域更傾向引用權威可靠的來源,而不會隨意拼湊低品質內容。所以擁有良好 E-E-A-T(經驗、專業、權威、可信)信譽的網站,反而有機會成為 AI摘引用的資訊來源。反之,內容薄弱的小網站將更難獲得曝光。這其實形成某種馬太效應:強者(權威網站)更強,弱者更難突圍。

對醫療、法律等網站來說,轉換邏輯本就與一般內容網站不同。使用者查健康或法律問題,最終目的是解決實際問題,通常需要專業人員介入。AI 可以提供建議但不能執行手術或打官司。因此,即便流量下滑,服務需求仍在。關鍵是專業網站如何承接AI回答後的後續需求。例如,一位牙醫診所經營者擔心AI把植牙知識都摘要了,病患不來網站瞭解詳細。對此,有專家點破:AI 再厲害,也不會真的幫病人「植牙」,用戶查完知識後下一步還是要選一家牙醫。Google 也發現,在醫療類查詢的AI摘要旁邊附上診所連結,是自然的配置。因此,醫療網站更應關注在AI摘要中露出其權威:例如確保診所名稱出現在來源卡片上、網站擁有良好口碑評價、可能的話善用結構化資料提供 FAQ 或醫師專欄,以增加被引用機會。一旦使用者在AI摘要看到某診所提供的資訊且感到專業可信,他們很可能直接透過品牌名進行下一步行動(如導航至該診所官網或地圖預約)。

此外,專業服務領域還要注意諮詢內容的保密性與精確性。AI如果基於公開資料回答,可能無法完全貼合個案。專業網站可強調AI的局限,誘導使用者尋求個人化服務。從這角度看,AI摘要對專業服務的挑戰在於搶走淺層內容流量,但機會在於提升真正權威者的曝光,同時讓服務提供從資訊傳遞升級為解決方案提供。

4.部落客與個人內容創作者:

許多獨立部落客、內容創作者靠著撰寫長尾資訊、心得分享在搜尋中取得流量(如旅遊遊記、美食博客、技術教學等)。AI Overviews 的出現對這群人的衝擊頗大:因為他們的內容往往屬於資訊型查詢的一部分,而AI現在可能直接提供答案或摘要,導致長尾流量減少。特別是那些「如何做XX」「TOP10 推薦」這類文章,AI 摘要有能力將眾多來源匯整成簡單清單或步驟,用戶未必需要點開多篇部落格比較。

然而,部落客也有自身優勢:個人經驗、風格化建議、在地洞察等是AI不易完全取代的。對於創作者來說,因應之道在於差異化與品牌化:

- 提供AI給不了的價值: 例如獨特觀點、深入體驗、情感共鳴等。AI 再強大,本質仍是彙整他人內容,缺乏真實個人體驗。部落客可更突出個人故事、觀點,以吸引尋求真實聲音的讀者。

- 建立忠實受眾: 降低對隨機搜尋流量的依賴,透過經營社群、電子報、YouTube 頻道等方式累積粉絲。如此即使SEO流量減少,忠實讀者仍會直接造訪或透過其他管道追蹤內容。

- 利用AI而非對抗AI: 部落客可以將自己的內容結構化(如製作FAQ、要點總結),增加被AI引用的機率。若自己的品牌名稱能在AI摘要中露出,其實等於在Google上免費打廣告。部分創作者也另闢蹊徑,運用AI工具擴充內容產出、或針對AI常出的摘要主題撰寫更豐富的專業文章,用專業深度擊敗AI的膚淺回答。

- 監控與調整: 創作者可透過搜尋分析了解哪些關鍵字的流量掉得厲害,判斷可能是AI摘要導致,進而決定是否繼續投入該主題或轉型內容方向。例如某美食博客發現「XX餐廳評價」類關鍵字不再有流量,可能是AI直接提供餐廳評分,那就可以考慮改寫更個人化的用餐體驗文,避開AI的長處。

總而言之,部落客需要認清:純資訊傳遞的價值正在被壓縮。唯有轉向提供AI無法給予的獨特價值,並建立自己的品牌和受眾池,才能在新時代繼續生存並發展。

四、SEO 實務因應對策

面對 AI Overviews 帶來的種種挑戰,網站經營者並非束手無策。SEO 基礎原則依然適用,只是我們需要調整策略以適應「AI 摘要優先」的環境。以下從內容優化、技術強化到品牌經營,提出具體的因應對策:

1.優化內容結構,提升AI可讀性

要讓網站內容有機會進入 AI 摘要,首先必須讓 Google 的AI容易「讀懂」你的內容。這要求我們對頁面內容做結構化優化:

- 清晰的 H1/H2 架構: 為文章設定明確的標題(H1)和副標題(H2、H3)。每段內容圍繞該副標題主題展開,段落簡潔。這不僅利於使用者閱讀,也方便搜尋引擎理解段落邏輯。良好的內容層次可幫助 AI 模型快速抓取相關段落來組裝答案。

- 段落摘要與重點提示: 在關鍵段落前或後,加入一句概括性摘要(Bold或重點標註)。例如文章開頭包含對全文主旨的總結,或在每節結尾用一句話點明重點。這些易於擷取的句子可能正是 AI 摘要選用的內容。

- 圖表和清單: AI Overviews 特別傾向引用「容易解釋」的內容格式,如表格、比較列表、步驟流程、FAQ問答等。因此,可將複雜資訊整理成表格或清單形式,增進被AI引用的機率。例如介紹SEO流程時,以編號步驟列出1、2、3,有助於AI在回答「SEO怎麼做」時直接引用你的步驟列表。再如撰寫產品比較時,可製作要素對比表,使AI在回答「X與Y哪個好」時能摘錄你的表格內容。

- FAQ區塊: 在頁面底部添加相關問題的 FAQ(常見問答)區段,以問答形式呈現內容。這不僅滿足部分用戶需求,也為AI提供直接的問答素材。若有人在搜尋該問題,而你的網站剛好有對應Q&A,AI 很可能直接引述你的回答。這被許多SEO人士視為提高AIO收錄率的小技巧,值得部署。

2.強化 E-E-A-T,建立可信內容

Google 一再強調,生成式 AI 功能會優先參考高品質、可信任的內容。E-E-A-T(Experience經驗、Expertise專業、Authoritativeness權威、Trustworthiness可信)原則在AI時代更加重要。具體措施包括:

- 展示作者專業身份: 為文章設定署名和作者介紹欄,特別是專業領域內容,注明作者的資格背景(如醫師、律師執照號、多年經驗等)。也可在站點提供「作者頁」,累積其專業文章列表。這些資訊有助於Google判斷內容可靠性,增加AI選用的機率。

- 引用權威資料來源: 在文章中援引統計數據、研究報告並附上出處(連結)。AI在整合內容時可能一併收錄你的引註,顯示出內容背後有可靠依據。更重要的是,對於YMYL主題,若你的內容中已經包含來自公認權威(政府、學術)的資訊,AI會更放心使用你的段落。

- 定期更新與事實校驗: 確保內容資訊最新、正確。AI模型若檢測到多個來源資訊不一致,可能避開引用陳舊或存疑的內容。定期更新重要頁面(如加入「截至2025的最新數據…」)可以表明你的內容緊跟現況。

- 網站整體信譽: 持續經營整個網站的權威性,包括獲取高品質反向連結、用戶好評、良好瀏覽體驗等。因為 AI參考內容不只看單頁,也會考量該域名在相關領域的整體權威度ahrefs.com。有研究稱,Google內部的AI摘要過程中,仍然傾向引用那些傳統SEO排名靠前的站點內容(畢竟能排前面已代表一定品質),因此SEO基本功仍須做扎實。

3.針對長尾與深度內容的關鍵字策略

隨著一般資訊查詢愈發零點擊,SEO 可以將重點部分轉向長尾關鍵字及深層內容需求。

- 避開AI強項,深耕利基市場: AI摘要擅長回答大眾普適問題,但對非常冷門或極具專業深度的問題,資料可能不足或不易綜合。因此,針對這類利基長尾(搜尋量低但專業性高或非常新的議題),網站仍有機會提供獨一無二的答案並吸引認真搜尋資訊的用戶。

- 佈局上下游關鍵詞: 從使用者搜尋意圖出發,想一想在AI給了簡短答案後,使用者接下來可能還會搜尋什麼。舉例:如果AI回答了「減肥方法有哪些」,用戶也許下一步會搜尋「生酮減肥食譜」「運動減肥菜單」。我們可以預先佈局這些更深層的內容,成為使用者進一步點擊的目標。這叫承接式內容策略,確保即使第一個問題被AI攔截,我們在第二、第三層問題上仍能取得流量。

- 善用語義與相關問題: 由於AI可能把一個複雜詢問拆解成多個子主題查詢,我們撰寫內容時應涵蓋相關語義場景。例如主題是「東京自由行攻略」,正文中也應覆蓋住宿推薦、景點排行、交通方式等子話題,因為AI在回答「東京自由行怎麼安排」時,可能需要涉及上述各方面資訊。我們要保證自己的內容足夠全面,才能增加整體被引用的部分。適當使用同義詞、相關詞也有助於AI理解內容覆蓋範圍。

- 分析 AIO 關鍵字: 利用 SEO 工具的新功能,找出目前出現AI摘要的關鍵字清單。Semrush、Ahrefs 等已支援此類報告,可以查看哪些詞已被AIO佔據。對於這些詞,我們可以:A) 繼續優化以求在AI摘要露出;B) 若判斷無望露出且無轉化價值,則降低其優先級,把資源投向其他關鍵字。總之,知己知彼才能有效調整佈局。

4.利用結構化資料(Schema)與技術優化

Schema 等結構化標記在 AI 時代依然扮演重要角色。它們相當於在內容中做了「資料標籤」,方便搜尋引擎與AI模型理解細節。

- 添加相關 Schema 標記: 針對不同內容類型使用恰當的 schema.org 標記。例如教程類用 HowTo,FAQ類用 FAQPage,產品類用 Product、Offer,文章類用 Article 等。這些標記讓機器更容易抓取關鍵資訊,如步驟流程、問題答案、價格庫存等。我們可以用 Google 的結構化資料測試工具驗證標記正確性。當AI需要這些資料時,就能直接抽取而非試圖從純文字中解析。

- 資料層與頁面速度: 確保網站技術表現良好,包括較快的載入速度、RWD友善、無嚴重的技術錯誤。這些是基本SEO要求,同時也間接影響AI對內容的評估(雖然AI摘要主要看內容質量,但如果頁面難以抓取或讀取,也可能被略過)。

- 避免阻擋正常抓取: 切勿因擔心內容被AI抓走而使用 robots.txt 全站封鎖或 nosnippet 等方式來「防AI」。如前所述,目前網站無法選擇退出AI摘要(除非索性不被索引)。而且 Google 官方也不建議站長為了擋AI而禁止抓取,因為長期看這反而犧牲常規搜尋流量。最佳做法仍是公開讓Google索引並抓取,只在必要頁面(如付費內容)採取保護措施。對於一般內容,與其設防不如想辦法讓AI也抓出你的品牌。

- 監控技術指標: 利用Google Search Console監控AI摘要帶來的變化。例如近期GSC可能增加了對AI摘要引用的相關報告(未來很可能出現類似「你的內容被AI摘要引用次數」指標)。雖然目前GSC尚無明確此功能,但第三方工具已在跟進。技術團隊也可透過日誌分析觀察Google對內容的新型抓取行為(如User-Agent出現類似「Google-LLM」的爬蟲)。這些都有助於調整技術SEO策略,確保網站與AI抓取流程兼容。

5.內容語意設計與角度優化

生成式 AI 摘要的出現,意味著SEO不再僅僅是為人設計內容,還得考慮AI閱讀。我們需調整一些內容設計思維:

- 回答實際問題,對症下藥: 以往為了SEO,我們有時會「針對關鍵字寫內容」而無意間忽視了真實使用者疑問。在AI時代,這種內容可能因缺乏有用信息而被AI忽略。我們要重新審視搜尋意圖,確保每頁內容都真正在回答使用者可能的具體問題。建議逐頁檢查:這頁面主要解答哪些問題?有沒有偏題或贅述?只有對應精準問題的內容才有被AI選中的機會。

- 多角度覆蓋: 如前述,AI常將一個主題分成幾個角度回答。因此撰寫內容時,不妨多問幾個「相關的為什麼/如何」。例如文章談「咖啡對健康的影響」,可以同時涵蓋「為何適量咖啡有益」「過量咖啡的風險」「哪種咖啡因含量更高」等子話題。這樣AI在組裝答案時,你的文章可能成為多個子問題的資訊源,被反覆引用。

- 避免內容薄弱或重複: 投機取巧、內容貧乏的頁面將更難有作為。AI 摘要是一面鏡子,照出內容行銷的本質:那些只是堆砌關鍵字、拼湊他人內容的網站將被無情淘汰;相反,一直專注提供真實、有深度價值內容的品牌,將在變革中被AI加冕,獲得前所未有的信譽與曝光。因此,在內容設計上應杜絕為了量產而製造意義不大的頁面,轉向精耕內容質量。

- 融入品牌記憶點: 既然我們知道AI可能取走內容,我們可以嘗試在內容中埋下品牌痕跡。比如在敘述中融入自家品牌案例、調查數據、水印圖片等。當然AI可能會過濾掉顯而易見的廣告詞,但如果內容的一部分就是介紹自家研究發現,AI為求完整或許會保留此資訊。這方面要拿捏技巧,確保既提供有用內容又順帶提及品牌。此外,圖像、影音內容目前還較難被AI直接用於回答,倒是可以成為吸引用戶點擊的誘因。因此多媒體內容(如圖表、影片解說)的加入,可以增加用戶在AI摘要看過簡答後進一步點擊你網站以獲取視覺化資訊的可能性。

6.品牌曝光與聲量經營

在零點擊時代,「品牌」二字變得格外重要。SEO不再僅是追求排名,更是與整體品牌行銷緊密結合。我們建議企業特別是中小企業採取以下策略提升品牌聲量:

- 打造品牌詞搜尋量: 積極經營品牌讓更多人直接搜尋你的名稱。這可透過線上線下廣告、社群活動、內容植入等增加品牌曝光。當越多人搜尋品牌詞時,Google也會認定你的知名度提高。甚至未來AI摘要回答某領域問題時,若能附帶你的品牌見解,更能加強可信度。

- 社群和自媒體參與: 善用社群平台傳播專業內容,樹立品牌權威形象。例如國際SEO專家 Lily Ray 就表示她持續在 X(Twitter)等社群日更專業見解。透過社群討論,你的觀點可能被其他網站引用,而這些內容反過來又可能被AI學習收錄。一旦AI回答某問題時引述了你的觀點,無形中為品牌做了曝光。

- 內容合作與PR: 主動向行業刊物、知名媒體投稿或接受訪問,爭取權威背書。這不僅能獲得高權重連結,還可提高品牌提及度。當你的品牌與某領域關鍵詞長期關聯,AI模型在回答相關問題時更傾向提到你。例如 SparkToro 的 Rand Fishkin 因研究零點擊而頻繁被引用於該話題報導中,久而久之AI回答零點擊問題可能也會提到他的觀點。

- 監控品牌在AI摘要中的表現: 留意有哪些查詢的AI摘要已經涉及你的品牌或引用你的內容。可以透過自己實測、用SEO工具,或關注用戶反饋來掌握。例如有用戶看到你的網站內容出現在AI摘要裡,可以鼓勵他們截圖告知,作為監測依據。了解品牌在AI中的曝光點,有助於你強化相關主題的佈局,鞏固這些免費曝光。

- 維護良好口碑: 雖然AI摘要目前主要抽取內容文字,但未來不排除 AI 會綜合用戶評價來決定引用對象。在電商領域已出現AI考量產品評分來推薦的趨勢。因此,持續提供優質服務、獲得用戶好評,確保品牌關聯評價正面,也是一種隱性的SEO。Google 的演算法最終目的是提供最佳答案,如果你的品牌廣受好評,AI或許更願意信任你的內容。

綜上,各網站需採取「內容 + 技術 + 品牌」的全方位策略,來最大化在 AI Overviews 時代的收益、最小化風險。下一章我們將進一步匯總國內外專家對於 AIO 的觀點和建議,以印證上述策略並提供更多實戰啟示。

五、國際與國內 SEO 專家觀點彙整

AI Overviews 問世以來,全球SEO社群展開了熱烈討論。以下綜合國際與國內具代表性的專家見解:

🇺🇸 國際觀點

- Rand Fishkin(SparkToro 創辦人)

Rand 早於 2019 年即提出「零點擊搜尋」將成主流,AI Overviews 更加劇此趨勢。他批評 Google 多數 AI 摘要缺乏明確出處標註,約僅 12% 提及來源品牌,認為這是內容創作者權益的剝奪。他提醒品牌應加強培養直接流量與品牌忠誠度,以降低對搜尋流量依賴。 - Lily Ray(Amsive 行銷副總裁)

Lily 長期倡導 E-E-A-T 概念,認為 AI 摘要時代內容品質更為關鍵。她建議內容創作者結合個人經驗與多平台經營數位足跡(如 LinkedIn、論壇),讓 AI 有更多可信的語意依據引用內容。未來 SEO 成功關鍵將是:你是否讓 AI 信任你 - Ryan Law(Ahrefs 內容總監)

Ahrefs 的研究顯示 AI Overviews 出現時,第一名自然結果 CTR 降低近三分之一,有些網站流量驟減 20–40%。他呼籲 SEO 應調整心態,預設有機流量基線下滑,並轉向關注品牌曝光、AI 引用等新 KPI。同時建議擴展搜尋以外的流量來源。 - Semrush / Brian Dean(Backlinko)

Semrush 提出「GEO」(Generative Engine Optimization)概念,建議 SEO 應融入生成式 AI 邏輯:如在多步推理中增加內容參與率。並提醒仍需重視技術與內容基礎,AI 摘要雖新穎,但 Google 仍強調基本 SEO 最佳實踐依然有效。 - Moz 團隊(Dr. Pete 等)

Moz 發現 Google 上線 AIO 後,觸發率與版面佈局反而收斂,顯示 Google 正尋求站長與用戶體驗的平衡。Moz 建議:同時優化內容以進入 AI 摘要與 Featured Snippets,並策略性分析 SERP 特徵,建立「雙線內容佈局」的策略。

🇹🇼 台灣觀點

- Harris 先生(SEO 顧問)

他指出 Ahrefs 數據證實流量下滑 20–40%,台灣網站亦將面臨類似衝擊。他建議聚焦 AI 內容引用機率,基本 SEO 排名依然是前提條件。並強調段落結構、FAQ 與 E-E-A-T 優化是關鍵,應努力將頁面推至前五名以保住曝光量。 - 邱煜庭(小黑)

他將 AI 摘要視為內容品質的試金石,非終點而是演化。他強調:「品牌密度」與「語意設計」會影響 AI 記憶與引用的機率。建議企業打造語意清晰、角色明確的內容與技術結構,才有機會在 AI 世界留下名字。 - Jemmy Ko(流量與內容顧問)

他以「流量蒸發但曝光上升」描述 AI 時代的 SEO 現象,認為曝光成為新貨幣。他主張內容不只是引導點擊,也應能「不點擊也能完成說服」,強調精緻設計的 Landing Page 在 AI 時代更具關鍵性。 - 將能 SEO(SEO行銷公司)

在〈AI Overviews 是什麼?教你 AI 時代的 SEO 該怎麼做〉一文中指出,AI Overviews 是由 Google 生成式 AI 所驅動的頂部解答區,與傳統精選摘要不同,擁有更強整合性與互動性。他指出 AIO 對事實型、定義型與教學型查詢造成最嚴重的零點擊衝擊,企業應採取以下策略:

從搜尋意圖出發,提供可被 AI 摘錄的一站式完整解答- 強化內容結構、標題層級與段落邏輯(使用 , , 表格等)

- 深化 E-E-A-T,特別是透過作者介紹、客戶案例、真實評論與品牌信賴元素強化專業與可信度

- 加入視覺化元素如比較表、流程圖、FAQ 卡片等

- 實作 Schema 結構化資料以強化語意可讀性

- 使用 Ahrefs、Semrush 等工具追蹤哪些頁面被 AIO 引用

- 建立「多元流量護城河」,包含 PTT、Dcard、YouTube、電子報等平台曝光

- 孟令強(技術SEO專家)

提出「操作 AIO 是假議題」的重要觀點。他指出 AIO 導致整體點擊率從 10% 下滑至 5–7%,代表實際流量損失可能高達 30–35%。即使成功進入 AIO 區塊,CTR 仍可能下降,因此不應把焦點放在如何命中 AIO,而應聚焦於「如何擴大總體曝光量」。他建議 SEO 應調整心態,從「排名導向」轉向「開源策略」,強化內容的可見性與可擴展性,並理解我們能控制的從來不是 Google,而是自己的內容與策略。 - 連啓佑(行銷顧問)

- 核心觀點:AIO 與 SEO 高度重疊,應以「全版位通路」的心態經營 SERP,爭取 AI 摘要、精選摘要與自然搜尋三方曝光。

- 建議策略:優化內容語意結構、標籤與 HTML 元素,提升 AI 可讀性與理解力;並從技術、內容、結構、信賴性全面整合 SEO 與 AIO 實務操作。

- 食夢黑貘(內容策略顧問)

- 觀點重點:網站應邁向 AI 搜尋適應的進化階段。

- 策略建議:從結構分類、模糊搜尋、標籤導引、策展頁、情境搜尋到語意回應,強化站內搜尋體驗與語言理解,最終銜接 AI 回應能力。

- 奇寶網路(KPN)觀點

核心論點:AI Overview 結合 Gemini 2.0 模型正全面改變搜尋體驗,企業需調整 SEO 與數位行銷策略迎接零點擊時代。- AI Overview 的進化:從 SGE 更名為 AI Overview,並整合最新 Gemini 2.0 模型,具備更強的多模態理解、邏輯推理與快速應答能力,提升搜尋精準度與體驗。

- AI Mode 實驗功能:提供全頁 AI 生成摘要與對話模式,目前僅開放 Google One AI Premium 使用者,未來將推廣至更多語言與區域。

- 回覆類型多元:AI Overview 已支援清單、食譜、地區、產品、程式碼等多種結構化內容回覆,強調結構化資料的重要性。

- 流量風險與應對:

- 雖 AI 內嵌連結有助於導流,但直接回答機制恐造成「零點擊」情況。

- 建議企業調整 SEO 策略,強化內容深度、結構設計與數據標註,降低流量損失風險。

- 未來展望與建議:

- 行銷轉型:企業應結合 AI 特性重新設計內容架構與關鍵字策略。

- 廣告與內容平衡:Google 將調整 AI 內容與廣告之間的呈現方式,未來競爭也將延伸至 AI 回覆層級。

- YMYL 加強管制:針對健康、財經等敏感主題,Google 已加入警語與風險標示。

- 行動建議:持續監控 AI Overview 呈現形式、善用結構化資料與 Schema 標記、優化產品與服務頁面資訊,爭取成為 AI 摘要引用來源。

六、可行策略總結與建議

面對搜尋版圖的巨變,企業特別是中小企業該如何在 AI Overviews 時代重新布局 SEO?以下是本報告建議的具體策略重點:

1.心態調整與目標重訂:

接受「自然流量整體下滑」的新常態,避免將SEO績效與過去基準硬性對比。適時調整KPI,從單純追求點擊量轉向關注曝光量、品牌提及和轉化率。例如,可將「品牌搜尋量提高X%」或「AI摘要引用次數」作為新指標。只要能透過其他方式完成轉化(即使無點擊),也應被視為成功。這種心態轉變能讓團隊更專注長期價值,而非糾結於一時流量得失。

2.持續深耕高品質內容:

不要因一部分內容沒直接帶來流量就削減內容投入。相反,內容為王的原則比以往更重要。AI 模型的訓練仍依賴網路優質內容輸入,如果整個行業的人都停止產出內容,最終受害的是資訊生態。因此,中小企業應找準自身專長領域,持續提供深入、有用的內容。或許某些問答用戶不點擊你的頁面,但你的資訊儲備越豐富,越可能在其他場景下被引用或在長尾查詢中勝出。內容是資產,不該輕言放棄,只是衡量成功的方式需要更新。

3.鞏固技術基礎與結構化部署:

確保網站技術SEO健康:包括爬蟲可及性、移動優化、HTTPS安全、頁面體驗等。這些是參與排名和AI引用的入場券。另外,加速結構化資料覆蓋,全站上下能標記的內容都標記,為未來AI/搜尋功能做準備。中小型網站可以利用JSON-LD格式自行部署Schema,或使用現成外掛輔助。技術上的完善,會讓你在與大站競爭時至少不落下風。

4.瞄準AI摘要,調整SEO策略:

將嘗試進入AI Overviews 作為新目標之一。具體落地上,可從前述優化內容結構、FAQ增補、E-E-A-T強化等方面著手。定期追蹤哪些關鍵字已有AI摘要並研判其內容組成,思考自家內容如何對應。特別關注那些AI摘要引用了競爭對手而非你的情形,找出差距。例如對方可能提供了你沒有的表格數據,那你下次就補齊。這實際上形成另一種形式的「排名戰」:只是競爭的版位從傳統SERP變成了AI摘要中的來源卡。SEO團隊需要研發一套方法來「優化進AI摘要」,這或許包括新的內容編寫指南與關鍵詞研究方法(GEO概念已現雛形)。先行者將獲得寶貴經驗。

5.強化品牌建設與全渠道行銷:

中小企業往往預算有限,但品牌建設不能因此缺位。甚至可以說,在流量紅利減少的時代,品牌就是最大的免費流量池。具體建議:

- 打造專家形象: 讓公司的領軍人物走向前台,在行業活動發聲、於社群平台分享見解,為品牌注入人格魅力與信任度。

- 內容多樣化: 經營好官方博客的同時,輸出內容到YouTube、播客、IG等,用不同媒介吸引不同受眾。多點開花的好處是,即便Google流量少了,其他管道也能補上,而且這些曝光又反過來增強Google對品牌的認知(比如有人看了你的YT影片再Google你的品牌)。

- 用戶社群經營: 建立電子報訂閱、Line社群、Facebook社團等,沉澱核心用戶。當有了自己可觸達的用戶池,一次SEO演算法更新或AI改版就不至於讓你失去全部受眾。正如有人所言,「不要把雞蛋都放在Google一個籃子裡」。現在這句話比以往更值得警惕。

6.持續關注AI動態與靈活應變:

AI Overviews 和 Search Labs 仍在不斷演進中。2025年後可能出現更多新功能(例如 AI摘要在圖片、影片搜尋的應用),也可能推出讓站長更好掌控內容的新機制。我們建議企業:

- 指派專人或團隊關注 Google 官方公告、搜尋領域新聞(如Search Engine Journal、Search Engine Land)以及產業研究報告,掌握最新趨勢。

- 積極參與業界討論,如線上研討會、SEO社群,學習他人經驗。國際專家如 Rand Fishkin、Lily Ray 的洞察以及本土專家的觀點值得持續追蹤。

- 準備好快速試驗:當Google推出新功能,例如未來Search Console如果增加AI摘要報告,或有新的標記可影響AI摘要時,勇於嘗試。小企業的優勢在於船小好調頭,可以比大企業更快試行創新策略。

7.與內部決策者溝通,取得支持:

最後但同樣重要的是,SEO負責人需向公司管理層清晰傳達AI摘要帶來的環境變化,取得共識和資源支持。解釋為何某些傳統指標下滑不代表SEO無效,而是戰場改變。我們需要全公司一起轉變行銷思路:SEO不再孤立,而是與內容、市場、公關緊密聯動的一環。管理層理解並支持新的策略(如投入品牌建設、接受短期流量降低換長期聲譽等),才能保障上述措施順利實施。

總而言之,Google AI Overviews 正在重塑搜尋體驗,但對有準備者而言,每次巨變亦是超車良機。本報告強調的各點策略,歸結到一點就是:以不變應萬變,內容為本,靈活創新。在這場生成式 AI 與搜尋的融合革命中,企業唯有擁抱變化、持續學習,方能保持在 SEO 戰場的競爭優勢。展望未來,隨著AI技術不斷進化,我們終將迎來更豐富的搜尋體驗和更複雜的行銷環境——挑戰與機遇並存,勝者將是那些積極調整策略、堅守價值的企業。讓我們拋開焦慮,投入行動,迎接 SEO 新紀元的到來!

- Elizabeth Reid, Generative AI in Search: Let Google do the searching for you, Google Keyword Blog (2024)blog.googleblog.google.

- Google Search Central, AI features and your website – How AI Overviews and AI Mode work (2024)developers.google.comdevelopers.google.com.

- Backlinko/Semrush, AI Overviews: What They Are and How to Optimize for Them (2024).

- Search Engine Journal, Matt G. Southern, Google CTR Study: AI Overviews Rise As Click Rates Decline (2025)searchenginejournal.comsearchenginejournal.com.

- Ahrefs, Ryan Law, AI Overviews Reduce Clicks by 34.5% (2025)ahrefs.comahrefs.com.

- Search Engine Journal, Matt G. Southern, Google’s AI Overviews Shake Up Ecommerce Search Visibility (2024)searchenginejournal.comsearchenginejournal.com.

- SparkToro, Rand Fishkin, 2024 Zero-Click Search Study (2024)sparktoro.com.

- Jemmy Ko, AI 摘要來了,搜尋引擎還要經營嗎? (2023, Facebook貼文).

- Harris先生, AI Overview是什麼?對SEO有什麼衝擊 (2024, Facebook貼文).

- 邱煜庭, Google AI Overviews時代下台灣電商SEO策略佈局 (2025, ThinkWithBlack部落格).